- ホーム

- ブログ

ブログ

こんにちは

ブログでは講座等の案内や、私たちの日常を綴ってご案内します。

#618 ストレッチで注意すべき点

2024/09/13

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます☺

前回【ストレッチをしよう!】という内容で

ストレッチの効果を書きました。

今回は、

ストレッチで注意すべき点

ストレッチには、

- 静的ストレッチ

- 動的ストレッチ

があります。

それぞれ、短所と長所がありますので理解しておきましょう!

静的ストレッチ

【長所】

- 疲労が溜まりにくくなる

- 関節可動域が広がる

【短所】

- やりすぎると関節の連結が緩んでしまう

- 筋肉が過度に伸びやすくなる

- 一時的に筋力が低下することがある

です。

「えっ、ストレッチすると筋力低下するの❓」

と思われたんじゃないでしょうか。

これは、静的ストレッチの時間を長くすると筋肉が緩み低下するという研究結果が出てます。

運動前など体を動かす場合は、

伸ばす時間を各部位10~20秒程度に抑えてください。

動的ストレッチ

【長所】

- 筋肉、体温を温める

- 伸長反射を高める

【短所】

- 関節可動域を広げる効果が低い

- 柔軟性を高める効果が低い

- やり過ぎると疲労に繋がる

腕や脚、上体を勢いよく振ることで筋肉を伸ばすことになります。

ラジオ体操がそうなります。

適度に行う

静的、動的ストレッチ共に適度に行うことが必要です。

特にアスリートや運動している方は、静的ストレッチは

柔軟性を求めすぎて関節可動域を無理に広げると関節の連結が緩み、

関節の損傷に繋がりやすくなります。

また、日常的に筋肉を伸ばすと伸長反射の反応が低下するため、筋肉が過度に伸びて

故障するリスクが高まる可能性があります。

運動前の長時間の静的ストレッチには注意しましょう。

ただし、

運動後の静的ストレッチは、

- 疲労回復

- 心身のリラックス

効果があるので、各部位20秒から30秒行いましょう!

#618 ストレッチで注意すべき点

2024/09/13

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます☺

前回【ストレッチをしよう!】という内容で

ストレッチの効果を書きました。

今回は、

ストレッチで注意すべき点

ストレッチには、

- 静的ストレッチ

- 動的ストレッチ

があります。

それぞれ、短所と長所がありますので理解しておきましょう!

静的ストレッチ

【長所】

- 疲労が溜まりにくくなる

- 関節可動域が広がる

【短所】

- やりすぎると関節の連結が緩んでしまう

- 筋肉が過度に伸びやすくなる

- 一時的に筋力が低下することがある

です。

「えっ、ストレッチすると筋力低下するの❓」

と思われたんじゃないでしょうか。

これは、静的ストレッチの時間を長くすると筋肉が緩み低下するという研究結果が出てます。

運動前など体を動かす場合は、

伸ばす時間を各部位10~20秒程度に抑えてください。

動的ストレッチ

【長所】

- 筋肉、体温を温める

- 伸長反射を高める

【短所】

- 関節可動域を広げる効果が低い

- 柔軟性を高める効果が低い

- やり過ぎると疲労に繋がる

腕や脚、上体を勢いよく振ることで筋肉を伸ばすことになります。

ラジオ体操がそうなります。

適度に行う

静的、動的ストレッチ共に適度に行うことが必要です。

特にアスリートや運動している方は、静的ストレッチは

柔軟性を求めすぎて関節可動域を無理に広げると関節の連結が緩み、

関節の損傷に繋がりやすくなります。

また、日常的に筋肉を伸ばすと伸長反射の反応が低下するため、筋肉が過度に伸びて

故障するリスクが高まる可能性があります。

運動前の長時間の静的ストレッチには注意しましょう。

ただし、

運動後の静的ストレッチは、

- 疲労回復

- 心身のリラックス

効果があるので、各部位20秒から30秒行いましょう!

#617 ストレッチをしよう!

2024/09/11

こんにちは😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます☺

皆さん、ストレッチしてますか?

運動している方だけでなく、普段運動されない方もストレッチ必要です。

ストレッチをしよう!

普段からストレッチをしていないと筋肉が固くなり、

- 関節可動域が狭くなる

- 痛みがでる

- 姿勢が悪くなる

しかも年齢とともに筋肉は固くなっていきます。

筋肉が固くなると

- 怪我のリスクが増える

- 太りやすい体質になる

体に良いことはありません。

怪我のリスク

筋肉が、固くなると関節可動域が狭くなり、体を動かせる範囲が狭くなります。

スポーツをしていて、力が入り無理に体を動かすと可動域の範囲を超えて、

関節、筋肉に負担がきて怪我をする可能性があります。

また、「衝撃」に対する体の負担が大きくなります。

例えば走る動作ですが、

地面に力が強いほど、体に返ってくる力が強くなり、それを利用して前に進みます。

強い力を加えれば加える程、体に返ってくる力が強くなるので、複数の関節で地面からの

衝撃を上手く吸収しないと体への負担は大きくなります。

太りやすい体質になる

体が固いと血流が悪くなり、代謝も下がり気味になります。

体が柔らかい人に比べると日常生活での消費カロリーも低くなります。

ストレッチは、運動する方だけでなく全ての人が、健康のために簡単にできる運動です。

ストレッチの短期的効果

ストレッチには大きく分けて二つあります。

- 静的ストレッチ

- 動的ストレッチ

です。

今回は、静的ストレッチについて説明します。

静的ストレッチとは、静止して筋肉を伸ばすストレッチです。

筋肉を脱力させて伸びやすくする効果があります。

筋肉が脱力しやすくなるのは【伸長反射】が起こりにくくなるからです。

伸長反射とは、

筋肉が伸ばされたとき、それ以上長く伸びないように筋肉を収縮させる【脊髄反射】のことです。

筋肉が、過度に伸ばされないように保護する防御反応ですが、

関節可動域を広げたり、柔軟性を上げる目的においては、筋肉の脱力を阻害する要因となります。

ゆっくりとストレッチで筋肉を伸ばしていくと

筋肉の長さ変化を感知する【筋紡錘】という受容器の反応が弱まり、伸長反射が起こりにくくなります。

そのため筋肉を脱力して、緊張を解すことができます。

更にストレッチには、筋肉内部の血液循環を促す効果があると分かってきています。

長期的効果

ストレッチを継続的に行うことで筋肉や筋膜、周囲の結合組織を伸びやすい状態にします。

筋膜には、引っ張られると少し伸びる弾力があるため、繰り返し伸ばされることで徐々に弾力が

弱まり、筋肉が伸びやすい状態になります。

関節包や靭帯などの結合組織も日ごろから伸ばしていないと

主成分のコラーゲン繊維同士が分子間に橋を架けたような結合をつくる状態(架橋)になり、

関節可動域を制限するようになってしまいますが、ストレッチをすることで防ぐことができます。

また、日々運動をやトレーニングをしている方は、

筋肉内の結合組織(コラーゲン繊維)が増殖して筋肉が固くなりやすくなります。

これは、筋繊維の損傷によって、結合組織の増殖反応が過剰になります。

それを抑えるためには運動後のストレッチが有効です。

運動している方は、運動前後のストレッチを正しく行いましょう!

また、運動していない方も普段の生活の中に少しの時間でもストレッチをする習慣を身に付けましょう!

#616 姿勢を良くする

2024/09/10

こんにちは😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます☺

今日は、姿勢について書いていこうと思います。

姿勢を良くする

トレーナーだと話すと

「最近、姿勢が気になりだして。。。」

「子供の姿勢が悪いんです」

「座りっぱなしで、姿勢が悪くなってきた」

など言われることが多く、

姿勢に関して、多くの方が悩みを持っている感じです。

姿勢が悪くなる原因は色々あります。

- テレワークで、座る時間が長くなった

- 運動量(運動不足)による筋力の低下

- スマホ、パソコンの普及

などあります。

日本人は世界第一位!!

何が世界一位かと言うと。。。

座っている時間です‼

ある機関の調査によると

日本人の平均は、約7時間

世界の平均は、約5時間

一日2時間も多く座っているんです。

座る時間が長くなると

- 血流や筋肉の代謝が低下する

- 心筋梗塞、肥満・糖尿病、ガン、認知症などのリスクが高まる

と言われています。

一日座っている時間が、4時間未満の人に比べ、11時間以上座っている人は

死亡リスクが40%も高まると言われています。

筋力低下や座る姿勢が悪い結果として姿勢が悪くなるのです。

座る

長時間座っていると。。。

こんな姿勢や

こんな感じ

になっている方が多くいます。

綺麗な姿勢で座ることが大事ですが、

長時間この姿勢を保つためには、意識と筋力が必要となります。

先ずは、座っている時間をできるだけ少なくすることを意識しましょう!

そう言っても

「少なくしたいけど、集中するとついつい長時間机に向かってるんです」

「運転で長時間座っていることが避けられない」

などという方も多いと思います。

対策としては、

- タイマーを掛ける

- 立ち上がった時は、できるだけ体を動かす

- 長時間座った日は、30分ウォーキングする

です。

姿勢を良くするには

姿勢を良くするには、

- 長時間同じ姿勢を保たない

- 呼吸を意識する

- ストレッチをする

- 筋肉量を増やす

です。

①長時間同じ姿勢を保たない

座っているだけでなく、立っていたり、中腰など同じ姿勢を長時間保たないことです。

同じ姿勢を保つことで、筋肉が固まりやすくなり、骨盤・股関節の動きが悪くなります。

②呼吸を意識する

呼吸によって、体幹部にある

【腹横筋】【横隔膜】【脊柱起立筋】【骨盤底筋】

などの姿勢を保つための筋肉が動きます。

ただし、浅い呼吸では十分に動かない場合があるので、

意識して深い呼吸が自然とできるように普段から気を付けましょう!

③ストレッチする

お風呂上りだけでなく、仕事中や休憩中などストレッチすることを日々の中に取り入れましょう。

お風呂上がりのストレッチが、ルーティンとなることが望ましいですが、

休憩時間やトイレに立ち上がった時などに短い時間も筋肉をほぐしてみてください。

④筋肉量を上げる

呼吸によって、インナーマッスル(呼吸筋など)が鍛えられますが、

筋肉は、連動して体を動かしたり、保ったりしています。

上半身だけでなく、下半身も動かして体全体の筋肉量を増やしましょう!!

#615 北岳登山

2024/09/09

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます☺

今日は、趣味の登山の話です。

北岳登山

お盆に山梨県南アルプス市にある標高3,193メートルの北岳に登ってきました。

日本で富士山の次に高い山です。

日程は、こんな感じです。

8月10日(土) お昼出発、駐車場で【車中泊】

8月11日(日) 5時台のバスに乗り、6時過ぎ登山開始

山頂付近の山小屋で【テント伯】

8月12日(月) ご来光見て、下山

今回は、初めての山での【テント泊】

この日のためにザック、テント、寝袋などなど買いました。

それぞれ約15㌔ぐらい

仕事終わらせていざ出発!

午前中の予約を終わらせて、13時に自宅を出発しました。

お盆で渋滞を予想していましたが、スムーズでした。

事前に調べていた登山口に一番近い温泉に19:00頃に到着し、

運転の疲れを癒しました。

近くのスーパーにで晩御飯とビール🍺を買って、登山口駐車場へ。

21時頃に駐車場に到着しましましたが、既に多くの車が停まっていましたが、

バス停に一番近い所に停めれました😄

※バス停から遠い所だと急坂を登ってこないと来れません。

車内を車中泊仕様に変えて、ビール🍺

22時頃に就寝

翌朝3時頃から周りがゴソゴソしだして、起きました。

5時15分発(一便目)に乗るために4時過ぎにバス停に並びに行きましたが、

既に10名ほどが並んでいました。

バス停のベンチに座りながら、隣の人と登山の話をしながら、朝食を取りました。

5時過ぎにバスが到着し、乗車。

無事に妻も私も座れました。

バスで、登山口まで約一時間掛かるので、何としても座りたかったので、一先ず安心。

いざ、登山開始!!

バスを降りて、少し歩いたら登山口があります。

6時30分登山開始!!

YouTubeを色々観てたんですが、どの動画も

「いきなり急な登りでツライ!!」

と言ってました。

標高が、3,000メートルを超えるので「高山病」にならないようにゆっくり登り始めました。

長期の休みもあり、沢山の方が登山を楽しんで居られました。

下山される方も多く、狭い登山道をお互いに譲りながら登っていきます。

登山開始2時間半

中間地点の白根御池小屋に到着

ここで長めの休憩です。

小屋では、ソフトクリーム🍦があり欲しくなりましたが、我慢(笑)

ザックの中で潰れた「チョコパン」を食べました。

ここは、水が無料で補充できるので少なくなった水分を補充。

※山頂付近の山小屋では、1リットル200円

天気も良く、ここまで気持ちよく登って来れました。

ここの山小屋でも宿泊&テント泊可能です。

30分程休憩し、北岳肩ノ小屋に向けてスタート。

動画では、ここから更に登りが急になると。。。

それなりに急でしたが、ゆっくり登れば問題なかったです。

休憩しながら、約3時間登ってもう少しで目的地

最後は、それなりの勾配です。

登山開始約6時間

北岳肩ノ小屋に到着!!

『北岳に来ただけ』

これを撮るために上がってきた来た感じです(笑)

既に沢山のテントが張って在りました。

小屋で受付を済ませて、我が家もテントを設営。

完了!!

二人用のテントのため、地面を平らにするのにまあまあ時間がかかりました。

先ずは。。。。持ってきたビール🍺

※写真が。。。

山でもビール🍺は最高!!

どこでも旨いけど(笑)

お昼ご飯で、山小屋でカレーライス大盛(二人分)と生ビール🍺

最高の景色を見ながら食べるカレー🍛も旨い!!

ご飯食べ終わって、昼寝するためにテントへ。

しかし、

天気が良すぎて、テントの中が暑すぎて寝れない(笑)

外に出て、沈んでいく太陽見ながらまったり。

富士山も見れて良かったです!

日が沈む前にカップラーメン🥤を食べて、またまったり。

実は、この日の夕食の為に「うどんとお揚げ」を買っていたのですが。。。

車に忘れるという。。。

急遽、登山口付近で購入していました。

この日は、19時過ぎに就寝

前日あまり寝れなかったので。。。

ご来光を見るために

翌日は、山頂でご来光を見るために3:30起き

小屋から山頂まで約40分

日の出が5:00頃だったので、4:00に出発

4:45に無事に登頂!!

山頂は、沢山の人で賑わっていました。

日の出までにお湯を沸かせて、コーヒータイム☕

ゆっくり上がっていく太陽を見ながら、癒される時間。

この日も天気が良く富士山もくっきり。

30分程して、小屋へ戻りテントの片付け。

下山

登山は、登りも大変ですが、下山する方が筋力的にはかなり負担があるの慎重に。

下山は、休憩しながら約4時間ぐらいで降りて来れました。

2日間とも天気が最高で、いい登山でした。

暑かったですが、途中日陰を歩く部分もあるので、それほど大変ではなかったです。

来年のお盆は、どこを登ろうかと計画中です😀

#615 北岳登山

2024/09/09

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます☺

今日は、趣味の登山の話です。

北岳登山

お盆に山梨県南アルプス市にある標高3,193メートルの北岳に登ってきました。

日本で富士山の次に高い山です。

日程は、こんな感じです。

8月10日(土) お昼出発、駐車場で【車中泊】

8月11日(日) 5時台のバスに乗り、6時過ぎ登山開始

山頂付近の山小屋で【テント伯】

8月12日(月) ご来光見て、下山

今回は、初めての山での【テント泊】

この日のためにザック、テント、寝袋などなど買いました。

それぞれ約15㌔ぐらい

仕事終わらせていざ出発!

午前中の予約を終わらせて、13時に自宅を出発しました。

お盆で渋滞を予想していましたが、スムーズでした。

事前に調べていた登山口に一番近い温泉に19:00頃に到着し、

運転の疲れを癒しました。

近くのスーパーにで晩御飯とビール🍺を買って、登山口駐車場へ。

21時頃に駐車場に到着しましましたが、既に多くの車が停まっていましたが、

バス停に一番近い所に停めれました😄

※バス停から遠い所だと急坂を登ってこないと来れません。

車内を車中泊仕様に変えて、ビール🍺

22時頃に就寝

翌朝3時頃から周りがゴソゴソしだして、起きました。

5時15分発(一便目)に乗るために4時過ぎにバス停に並びに行きましたが、

既に10名ほどが並んでいました。

バス停のベンチに座りながら、隣の人と登山の話をしながら、朝食を取りました。

5時過ぎにバスが到着し、乗車。

無事に妻も私も座れました。

バスで、登山口まで約一時間掛かるので、何としても座りたかったので、一先ず安心。

いざ、登山開始!!

バスを降りて、少し歩いたら登山口があります。

6時30分登山開始!!

YouTubeを色々観てたんですが、どの動画も

「いきなり急な登りでツライ!!」

と言ってました。

標高が、3,000メートルを超えるので「高山病」にならないようにゆっくり登り始めました。

長期の休みもあり、沢山の方が登山を楽しんで居られました。

下山される方も多く、狭い登山道をお互いに譲りながら登っていきます。

登山開始2時間半

中間地点の白根御池小屋に到着

ここで長めの休憩です。

小屋では、ソフトクリーム🍦があり欲しくなりましたが、我慢(笑)

ザックの中で潰れた「チョコパン」を食べました。

ここは、水が無料で補充できるので少なくなった水分を補充。

※山頂付近の山小屋では、1リットル200円

天気も良く、ここまで気持ちよく登って来れました。

ここの山小屋でも宿泊&テント泊可能です。

30分程休憩し、北岳肩ノ小屋に向けてスタート。

動画では、ここから更に登りが急になると。。。

それなりに急でしたが、ゆっくり登れば問題なかったです。

休憩しながら、約3時間登ってもう少しで目的地

最後は、それなりの勾配です。

登山開始約6時間

北岳肩ノ小屋に到着!!

『北岳に来ただけ』

これを撮るために上がってきた来た感じです(笑)

既に沢山のテントが張って在りました。

小屋で受付を済ませて、我が家もテントを設営。

完了!!

二人用のテントのため、地面を平らにするのにまあまあ時間がかかりました。

先ずは。。。。持ってきたビール🍺

※写真が。。。

山でもビール🍺は最高!!

どこでも旨いけど(笑)

お昼ご飯で、山小屋でカレーライス大盛(二人分)と生ビール🍺

最高の景色を見ながら食べるカレー🍛も旨い!!

ご飯食べ終わって、昼寝するためにテントへ。

しかし、

天気が良すぎて、テントの中が暑すぎて寝れない(笑)

外に出て、沈んでいく太陽見ながらまったり。

富士山も見れて良かったです!

日が沈む前にカップラーメン🥤を食べて、またまったり。

実は、この日の夕食の為に「うどんとお揚げ」を買っていたのですが。。。

車に忘れるという。。。

急遽、登山口付近で購入していました。

この日は、19時過ぎに就寝

前日あまり寝れなかったので。。。

ご来光を見るために

翌日は、山頂でご来光を見るために3:30起き

小屋から山頂まで約40分

日の出が5:00頃だったので、4:00に出発

4:45に無事に登頂!!

山頂は、沢山の人で賑わっていました。

日の出までにお湯を沸かせて、コーヒータイム☕

ゆっくり上がっていく太陽を見ながら、癒される時間。

この日も天気が良く富士山もくっきり。

30分程して、小屋へ戻りテントの片付け。

下山

登山は、登りも大変ですが、下山する方が筋力的にはかなり負担があるの慎重に。

下山は、休憩しながら約4時間ぐらいで降りて来れました。

2日間とも天気が最高で、いい登山でした。

暑かったですが、途中日陰を歩く部分もあるので、それほど大変ではなかったです。

来年のお盆は、どこを登ろうかと計画中です😀

#614 胸郭について

2024/09/06

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます☺

今日のブログは、

胸郭について

前回のブログでは、「体幹と股関節」について書きました。

今回は、体幹の一部である胸郭について書いていきます。

胸骨は、

- 胸骨1

- 胸椎12

- 肋骨12

の構造となっています。

体幹部の上部です。

役割としては、大きく二つあります。

- 心臓、肺、肝臓などの臓器を保護する

- 呼吸を助ける

となっています。

胸骨の可動性

日常生活だけでなく、スポーツをするときなど

胸骨の可動性が悪いと他の部分(腰椎など)に負担がかかり、

パフォーマンスが上がらないだけでなく、怪我をしてしまう可能性があります。

例えば、ゴルフのスイング時(画像は、フィニッシュ時)

胸郭の可動域が悪いと速いスイングした時に背中、腰に負担がきます。

次は、野球の投球時の身体の【しなり】の部分です。

胸骨の動きが悪いと速いボールを投げられない上、

身体の開きが速いため打者にボール(投げる側の手)が見えやすくなります。

腰痛の原因?

上記にも書きましたが、

胸郭の可動性が悪いと腰椎に負担がくる場合があり、腰痛の原因になります。

腰は、腰椎(5個の脊髄)があり、可動域は胸郭よりも低いです。

※胸椎は、12個の脊髄 頸椎は7個

脊髄全体の回旋可動域は、90°言われています。

頸椎が、50°

胸椎が、35°

腰椎が、5°

となっています。

※個人差はあります。

「腰の可動域ってそんなに低いの?」

と思われた方もいると思います。

回旋動作は、体の色々な部分が連動して動くので普段は腰が動いていると思っている方が多いですね。

胸郭の可動を良くするには

ストレッチがおススメです!

今回は、静的ストレッチを3つ紹介します。

スポーツをしている方だけでなく、デスクワークでパソコン操作を日々されている方にもおススメです😄

仕事の合間にやってみてください。

①タオルなどを手に持ち肘を伸ばして頭の後ろに持って胸を開く

この時注意してほしい点は、腰が反らないことです。

胸郭が固いと腰がカバーしてしまうので注意してください。

②頭の後ろに手を運び、片方の手で肘を持って下に下げる

肩などに痛みがある場合は、無理をしないようにしてください。

③肘を伸ばして体の後ろで手を組み、少し上げて手を下に下げるようにする

腰を反らない様に注意してください。

手をお尻から離したら、手が下方向に引っ張られている感じで下げてください。

その時、顔は上を向けてあげると胸の前がより伸びてきます。

全てのストレッチですが、呼吸を止めずに行いましょう!

#613 体幹と股関節

2024/09/05

こんばんは😌

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😄

体幹と股関節

体幹とは、

頭・手・足を除いた部分となります。

体幹を鍛えると姿勢が良くなり、

- 第一印象が良くなる

- 疲れにくい身体になる

- 日常の動作(立つ・歩くなど)が楽になる

- スポーツのパフォーマンスが上がる

などがあります。

ただ、体幹の部分だけを鍛えても望んだ効果を得られない場合があります。

それは、

胸郭、股関節の動きが悪い場合です。

股関節について

今日は、股関節について説明します。

※胸郭については、また説明します。

股関節は、体の中で一番大きな関節です。

人の体重を支える重要な関節です。

大きく分けて6つの動きが股関節にはあります。

①屈曲

②伸展

③内転

④外転

⑤内旋

⑥外旋

この6つの動きが全て正常に動かないと下半身からの力を上手く上半身に伝えることができません。

体幹部分のみを強化するだけでは、パフォーマンスアップには繋がらないので、

股関節の柔軟性や関節可動域も向上させる様に意識しましょう!

#612 靴ひもについて

2024/09/04

こんにちは😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます。

靴ひもについて

今日の内容は、

【靴ひも】についてです。

皆さん、靴(紐靴)を脱いだり、履いたりするときにひもはどうしていますか?

- 1回結んだら、ほとんど解いたり、結んだりしていない

- 普段履きの靴は、楽に脱ぎ履きできるようにゆるく結んでいる

- ランニングシューズは、走る時は締め直すが、脱ぐときは解かない

- 脱ぐときは解いて、履くときは締め直している

どうでしょうか?

僕自身は、ランニングシューズは、走る時に調整(締め直す)して、

普段のスニーカーなどは、ほとんど解いたり、締め直ししていませんでした。

あるウルトラランナーとの出会い

今年の5月にウルトラランナーで、シューズメーカーの男性の方と出会いました。

「靴を脱ぐときは、ちゃんと解いて、履くときは締め直さないとダメだよ!」

と言われました。

その時は、そんなに意識していなかったのですが、言われたので普段から意識するようになりました。

(その時は、理由を直接聞けませんでした)

靴ひもをきちんと毎回締め直したり、解いていると足への意識が変わってきました。

以前までは、

ゆっくり走る時は「靴ひもを緩めにして、楽な気分で」

大会や早く走る時は「しっかりと調整で、きつめに締めて」

という感じでした。

でも、大会で走りだすと

「締めすぎて、足の指先が締め付けられて痛い😭」

事が何回かありました。

最近では、ゆっくり走ろうが、速く走ろうが履くときに毎回調整しているので、

紐の締めすぎでの指先の痛みはなくなりました。

足の状態は、毎日違う

月間約300㌔走っているのですが、毎回靴ひもの調整が違います。

※シューズによっても違いがあります。

つまり、毎回足の状態は同じではないということです!

- 状態のいい時

- 疲れている時

- 浮腫んでいる時

- 朝の時

- 昼の時

- 夜の時

1日の中でも、朝と夕方では足の状態は変わります。

それに合わせて、靴ひもも調整する必要があります。

なぜ靴ひもを調整しないといけないのか?

靴ひもを緩くしてしまっている状態だと。。。

靴の中で、足が動いてしまい靴擦れなどのケガを起こしてしまいます。

また、

足にフィットしないので、足全体のバランスが崩れてしまいます。

靴擦れも痛いのですが、

足元のバランスを崩したまま歩いたり、走ったりすると

身体の歪みの原因にもなり、膝や腰、股関節などに痛みが出る場合があります。

先程も書きましたが、1日の中でも足の状態は変わります。

夕方になると浮腫みやすい状態になりますので、紐を調整していい状態にしてください。

また、解かずに靴を脱ぐと靴の形が変わりやすくなり、靴の寿命が短くなるそうです。

気を付けましょう!

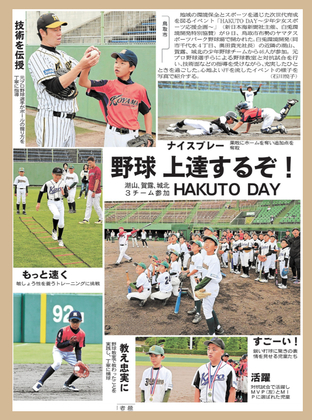

#611 鳥取少年野球教室

2024/06/14こんにちは😄

体幹マスタートレーナーの【ガッキー】です😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

鳥取少年野球教室

今年で五回目になる

白兎環境開発様主催の

HAKUTO DAY 少年少女スポーツ応援企画

『鳥取少年野球教室』

にトレーナーとして参加してきました。

このイベントは、

草野球チーム

『大阪ボンバーマン』のメンバーの元プロ野球選手に加え、

※阪神 上園投手、藤原投手、橋本選手 横浜 青柳選手

広島カープで活躍された

天谷宗一郎さん

の一流の選手が子供たちに直接指導するイベント

地元鳥取と関われる

高校まで鳥取で過ごし、大学で関西に出て約20年

数年前までは、地元で仕事するようなことなど考えもしていなかった。

所属している草野球チーム「大阪ボンバーマンシニア」の監督さんより声を掛けていただき、

仕事する機会が増えてきたことに本当に感謝です!

鳥取は、元々全国一人口の少ない県(47位 53万人)で少子化や他のスポーツへ移行などもあり、

年々野球をする子供たちが減ってきている。

でも、子供たちの楽しそうに野球している姿を観ると嬉しくなる!

少しでもこの子たちの可能性を伸ばしてあげたいと思う。

野球を楽しむ

元プロ野球選手から指導を受ける子供たちは、真剣。

指導する選手も子供たちの目線に合わせて、丁寧に指導。

難しい動きではなく、シンプルに分かりやすく

何より

「野球を楽しんでほしい!」

という気持ちがある

どんなスポーツでも一緒やけど、

上手くなるためには、苦しい練習もあるけど

楽しみながらすることが一番の上達の道

体力の低下

近年、子供の運動能力の低下が問題となっている。

数年前のコロナの影響もあるが、体力のない子供、体が硬い子供が増えてきている。

特に体力の低下は、著しいと感じる。

※子供だけでなく大人もだが

- 直ぐに疲れてしまう

- 集中力が持たない

- 走ったら転ぶ

- 大きなケガをする

などなど

何とかしてこの問題を解決していきたいと思う。

通軸コンディショニングで未知の世界へ!!

通軸コンディショニングで未知の世界へ!!