- ホーム

- ブログ

ブログ

こんにちは

ブログでは講座等の案内や、私たちの日常を綴ってご案内します。

#610 マラソンに必要な柔軟性と体幹の安定性(№17)

2024/02/21

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

マラソンに必要な柔軟性と体幹の安定性

マラソンに必要な体の機能として

- 柔軟性

- 体幹の安定性

について

小学生の頃野球の練習をしていたとき、父親に

「走っていれば、腹筋と背筋が鍛えられるから、とにかく走れ!」

と言われたことがある🤣

※父親は、元プロ野球選手

鍛えられないわけではないけど。。。

さすが、根性論時代😄

※根性論を否定しているわけではない

走ることで、鍛えられる部分は多くあるが、

鍛えられない部分や失われる部分もある。

柔軟性を失われる

フルマラソンのトレーニング(練習)は、体に大きな負担を与える。

※マラソンだけではないが

その一つに

長距離を走ることで、柔軟性が失わる可能性がある。

長時間の運動などで筋肉への負荷は、かなり大きい

運動(練習)前後のストレッチは、意識して多くの方がしているかもしれないが、

ストレッチにかける時間にもよるが、

それだけでは柔軟性を向上させることは難しいかもしれない。

練習前後のストレッチとは、別で週1~2回30分程度のストレッチをすることが

柔軟性が向上すると言われている。

なぜ柔軟性が必要なのか

柔軟性が失われることで、

- 関節への負担

- ランニングフォームの崩れ

- 可動域が狭まる

などがあげられる。

これにより、怪我のリスクが高まる恐れがある。

逆に

柔軟性を上げることで、

- ストライドが伸びる

- 関節への負担が少ない

- 動きがスムーズになり、理想のフォームが手に入る

柔軟性の向上は、

怪我のリスクを軽減して、パフォーマンスを上げることができる!

体幹の安定性

体幹の安定性は、色々なランニングの本で説明がされている。

体幹を鍛えることで、

- 疲労によるランニングフォームの崩れを少なくする

- アンバランスな筋力を直す

柔軟性と同様に

怪我のリスクを減らし、パフォーマンスにも繋がる。

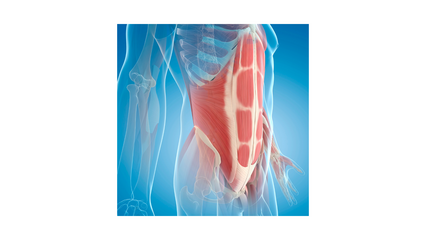

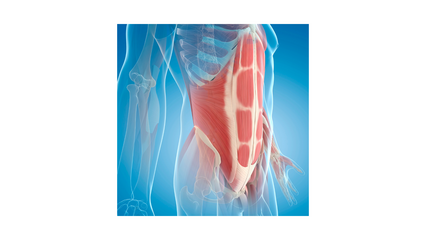

体幹の安定性(Core Stability)は、

- 腹部

- 股関節

- 腰背部

- 臀部

のトレーニング必要になる

体幹トレーニング = プランク

と思われている方もいるが、

プランクも必要なトレーニングの一つだが、

固める(キープ)だけでは、体幹部の安定性を向上しない。

体幹が弱いと。。。

体幹と骨盤周辺の筋力が弱いと

- 疲労しやすい

- 理想のフォーム(姿勢)が維持できない

- 姿勢が崩れ、腰、足に負担が来る

- パフォーマンスの低下、怪我のリスクを上げる

事になる

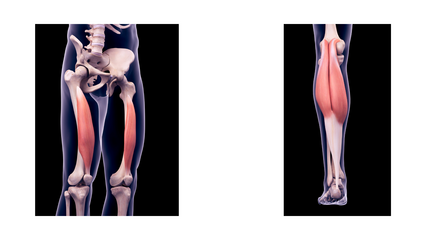

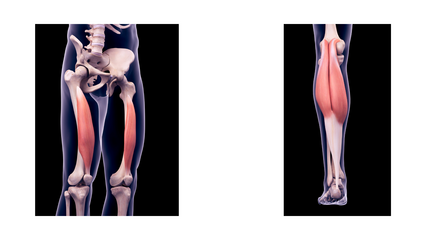

体幹部が弱い方は、骨盤が前傾し、ハムストリング(太もも裏)が使えなくなり、

腰痛を起こす可能性が高くなる。

マシンや器具が必要ない

- 柔軟性や関節可動域をあげるストレッチ

- 体幹の安定性を上げるトレーニング

どちらも

マシンも器具が必要ないので、

自宅でも会社の休憩時間にもできる

- お風呂上がりの5分のストレッチ

- デスクワーク中の姿勢の維持

- 通勤中の歩き方

- トイレに行った時にストレッチ

など自分のルールを決めて実践しましょう!

3月トレーニング体験キャンペーン中!

4月より平日少人数制(MAX3名)グループレッスンクラスを開講!

- 運動が続かない

- 運動経験があまりない

- ハードなトレーニングはちょっと。。。

などなど思っている方

3月は、お試し期間として

体験トレーニングキャンペーンを実施中!!

お友達お誘いの上、トレーニング体験しちゃいましょう😄

少人数グループレッスンの枠は、

月、火、木、金

の

11:00~12:00(レッスンは50分)

ご希望の方は、下記よりお申込みください!!

#610 マラソンに必要な柔軟性と体幹の安定性(№17)

2024/02/21

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

マラソンに必要な柔軟性と体幹の安定性

マラソンに必要な体の機能として

- 柔軟性

- 体幹の安定性

について

小学生の頃野球の練習をしていたとき、父親に

「走っていれば、腹筋と背筋が鍛えられるから、とにかく走れ!」

と言われたことがある🤣

※父親は、元プロ野球選手

鍛えられないわけではないけど。。。

さすが、根性論時代😄

※根性論を否定しているわけではない

走ることで、鍛えられる部分は多くあるが、

鍛えられない部分や失われる部分もある。

柔軟性を失われる

フルマラソンのトレーニング(練習)は、体に大きな負担を与える。

※マラソンだけではないが

その一つに

長距離を走ることで、柔軟性が失わる可能性がある。

長時間の運動などで筋肉への負荷は、かなり大きい

運動(練習)前後のストレッチは、意識して多くの方がしているかもしれないが、

ストレッチにかける時間にもよるが、

それだけでは柔軟性を向上させることは難しいかもしれない。

練習前後のストレッチとは、別で週1~2回30分程度のストレッチをすることが

柔軟性が向上すると言われている。

なぜ柔軟性が必要なのか

柔軟性が失われることで、

- 関節への負担

- ランニングフォームの崩れ

- 可動域が狭まる

などがあげられる。

これにより、怪我のリスクが高まる恐れがある。

逆に

柔軟性を上げることで、

- ストライドが伸びる

- 関節への負担が少ない

- 動きがスムーズになり、理想のフォームが手に入る

柔軟性の向上は、

怪我のリスクを軽減して、パフォーマンスを上げることができる!

体幹の安定性

体幹の安定性は、色々なランニングの本で説明がされている。

体幹を鍛えることで、

- 疲労によるランニングフォームの崩れを少なくする

- アンバランスな筋力を直す

柔軟性と同様に

怪我のリスクを減らし、パフォーマンスにも繋がる。

体幹の安定性(Core Stability)は、

- 腹部

- 股関節

- 腰背部

- 臀部

のトレーニング必要になる

体幹トレーニング = プランク

と思われている方もいるが、

プランクも必要なトレーニングの一つだが、

固める(キープ)だけでは、体幹部の安定性を向上しない。

体幹が弱いと。。。

体幹と骨盤周辺の筋力が弱いと

- 疲労しやすい

- 理想のフォーム(姿勢)が維持できない

- 姿勢が崩れ、腰、足に負担が来る

- パフォーマンスの低下、怪我のリスクを上げる

事になる

体幹部が弱い方は、骨盤が前傾し、ハムストリング(太もも裏)が使えなくなり、

腰痛を起こす可能性が高くなる。

マシンや器具が必要ない

- 柔軟性や関節可動域をあげるストレッチ

- 体幹の安定性を上げるトレーニング

どちらも

マシンも器具が必要ないので、

自宅でも会社の休憩時間にもできる

- お風呂上がりの5分のストレッチ

- デスクワーク中の姿勢の維持

- 通勤中の歩き方

- トイレに行った時にストレッチ

など自分のルールを決めて実践しましょう!

3月トレーニング体験キャンペーン中!

4月より平日少人数制(MAX3名)グループレッスンクラスを開講!

- 運動が続かない

- 運動経験があまりない

- ハードなトレーニングはちょっと。。。

などなど思っている方

3月は、お試し期間として

体験トレーニングキャンペーンを実施中!!

お友達お誘いの上、トレーニング体験しちゃいましょう😄

少人数グループレッスンの枠は、

月、火、木、金

の

11:00~12:00(レッスンは50分)

ご希望の方は、下記よりお申込みください!!

#609 月間何キロ走ってますか?(№16)

2024/02/20

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

月間何キロ走ってますか?

マラソンしている人あるある

『月間何キロ走ってますか?』

僕自身も

毎月200㌔を目標にしている

ただ、前回のブログで書いたけど、

2025年にウルトラマラソンにチャレンジ😁

「ウルトラマラソンって、どんな練習をすればいいんだろう?」

「そもそもフルマラソンの練習も、ちゃんと計画したことなかった😭」

距離も大事だけど、内容、補強、休養も大事!!

正直、フルマラソンは

「月間200㌔ぐらい走っていれば、何とかなるだろう」

と考えていた。

年間の計画は、

- 月間これぐらい走る

- 走りる大会を決める

- 練習会に申し込んでみる

ぐらい

色々調べてみると。。。

マラソン(ランニング)の練習の深さを知った。

月間走行距離 ≠ タイム

ということ!!

月間距離を延ばすことが悪いと言っているわけではない。

※自分自身も月間距離が指標にいままでなっていた

きちんと

練習の内容、補強、休養、ケア

を考えなければケガも起こるし、タイムも思ったより伸びない。

マラソンに必要な能力

大きく2つ

- 呼吸循環器の能力

- 筋持久力の能力

これは、

練習やトレーニングの反復や適切な負荷の積み重ねで向上する。

単純に月間走行距離を延ばすだけでは、

この2つの能力は向上させることはできない。

自分自身も練習内容を見直し、1週間の練習計画を立てよう!!

量よりも質を上げる

僕自身

「月間走行距離の伸びやすい練習」

ばかりしてきた。

- LSD(1キロ7分以上で走る)は、時間がかかってしまう

- ペース走は、きつくて距離が延ばせない

結果として、

あまり疲れないペースで距離を稼ぐ練習ばかりしていた。

しかも計画を立てていないので

疲労をあまり考えずに走れるときは走る感じ。。。

マラソンの練習方法やトレーニング方法を調べれば程、

自分自身に当てはまり

「そりゃいつまでたっても3時間30分切れないわ。。。」

と痛感🤣

無理のない計画を

先ずは、

1週間の計画からスタート

- 休養日は、週2日(週3日でも)

- スピード練習は、1日(距離は短くてもいい)

- 週末のLSD

- 補強のトレーニング

などなど

皆さんも自身の目標を決めて、

自分の生活リズムに合わせた練習計画を立ててみよう!!

#ウルトラマラソンにチャレンジしちゃう!?

2024/02/14

おはようございます😄

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ウルトラマラソンにチャレンジしちゃう!?

先日、ランニング仲間の方と話していたら、

『60歳でもう一度ウルトラマラソン100㌔に挑戦する!!』

を聞いて、

「目標を設定してて、すごいですね!」

「ウルトラマラソンは、走ったことないですが

トレーニングと練習に付き合いますので、僕もチャレンジしてみます!」

という流れになっちゃいました😁

数年前に、山梨県を旅行した時に

「富士五湖ウルトラマラソンあるや。一回挑戦してみようかなぁ」

と言いていたことを思い出した🙄

フルマラソンは、約20本程走ってるけど、

「ウルトラは。。。」と逃げ腰

『いつかは、ウルトラ走りたい!!』

と思ってたけど、

いい機会なので、挑戦することにした😄

ウルトラマラソンって?

「何キロからが、ウルトラマラソンなん?」

と言いますと

フルマラソン42.195㌔を超える距離を全てウルトラマラソン!

50㌔、60㌔、80㌔、100㌔、200㌔、300㌔(笑)

大会によって距離も違いますし、同じ距離でも制限時間が違う。

例えば、富士五湖ウルトラマラソンだと

118㌔ 制限時間 15時間

100㌔ 制限時間 14時間

62㌔ 制限時間 11時間

※関門あり

など色々。

他にも200㌔、300㌔の大会もあり(笑)

50㌔を完走でも、100㌔完走でもすべての人が

ウルトラランナー

その称号を手にしたい!!

それに向けて、トレーニング、練習法を学びながら実際に自分自身で体験しながら、

挑戦していく!!

マラソンの楽しみ方は、人それぞれ

プロアスリートではないので、

「速く走れる人が凄い!!」

「〇〇さんよりも速く走りたい!」

「ウルトラランナーが偉い!」

ではないと思ってる。

- 健康のために走りたい

- 自分の目標のために走りたい

- 仲間と楽しく走りたい

- ずっと続けたい

など楽しみ方は人それぞれ

それぞれの楽しみ方や考え方でランニング(マラソン)を楽しんだら

いいと思う。

記録だけがその人の価値ではない

マラソンは、個人競技やけど仲間と走ることで、一緒に頑張れる

スポーツだと思う。

一人ではしんどい練習も仲間と一緒ならできる。

もちろん、一人でもできる人は居ます。

ウルトラマラソンに必要なモノ

まだ、本や動画で調べている状況ですが、

60㌔以上を走るためには、

筋持久力

が一番必要かと思う。

※それ以外にも栄養面、休息などもありますが

単純に長い距離を練習するだけでなく、

- 姿勢が崩れない体幹

- アップダウンに疲労しない下半身

つまり

筋トレが必須になると思う。

今回のウルトラチャレンジは、

実際に自分自身の身体を使って、どれだけの練習量、トレーニングを

すれば無理なく完走できるか実験しながら挑戦してみます!!

4月からチャレンジスタート

ランニング仲間とウルトラマラソンを走るの大会は、

2025年10月 四万十川ウルトラマラソン

約1年6か月

3月までは、フルマラソンの大会が

2月25日 大阪マラソン

3月3日 丹波篠山マラソン

と続くので、先ずは今シーズンのマラソンを楽しむ😄

来シーズンもフルマラソンは、何本か走る予定

今シーズンよりもフルマラソンのレースは、減らすけど

ハーフの大会も入れて、

先ずはフルマラソンの目標

サブ3.5(3時間30分切り)

を来シーズンは、本気で狙います。

その中で、ウルトラマラソンの練習、トレーニングも組み込んでいくぞ!!

#607 コーディネーショントレーニング理論編②(NO.14)

2024/02/06

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

コーディネーショントレーニング理論編②

理論編その②です。

前回のブログの続きです。

運動を行うには、エネルギー系(筋力・筋持久力)と

関節可動性が必要です。

ただ、

これだけでは、合理的な運動を行うことは、難しいです。

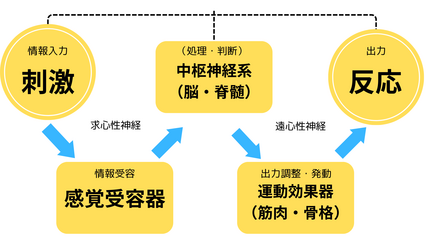

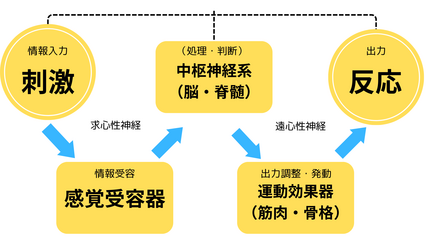

脳神経系ー筋肉系の流れのメカニズム

運動を合理的に行うには、下の図のような一連の流れが重要となります。

- 刺激が入る

- 運動の感覚受容器 視覚・聴覚・平衡感覚・皮膚感覚・筋感覚などから情報を入力

- その情報を中枢神経で処理

- 処理し、判断したら運動効果器に指令を出して反応(随意運動)

- その後、刺激や反応を中枢神経で修正

- 修正されたら脳にインプットされて、次からよりスムーズな運動(反応)になる(不随意運動)

1回目よりも10回目の方が、スムーズにできるのはこのメカニズムがあるからです。

随意運動から不随意運動にできるだけ、

変換できるかが運動能力を上げる大きなポイントになります。

神経系の発達がいい【幼児期】に

全身の筋を使ったダイナミックな運動や感覚受容器に

様々な刺激を与える運動は中枢神経系のメカニズムを強化します。

それだけでなく、

筋組織や呼吸循環器系への刺激にもなります。

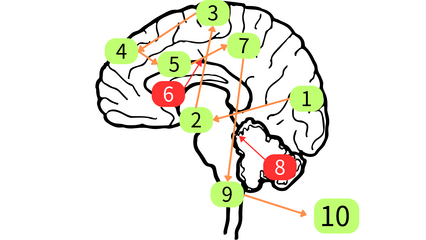

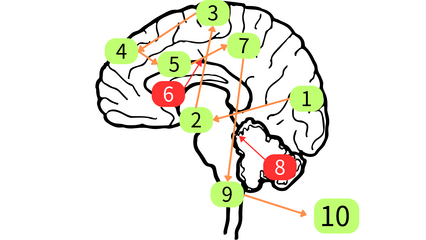

運動のメカニズムの例野球(バッティング)

① 視覚野

目から映像として脳へ伝達・・・「来た!」

② 側頭連合野

映像をボールと認識 ・・・「ボールだ!」

③ 頭頂連合野

ボールの方向や速度を認識 ・・・「速い!!」

④ 前頭連合野

これまでの情報を統合し、状況に合わせた行動を導く

・・・「打て!」

⑤ 運動連合野

適切な動きのプログラムを作りをして、指令を出す

・・・「打つプログラムを実行!」

⑥ 大脳基底核

具体的にどの筋肉を組み合わせて使うかをコントロール

⑦ 運動野

筋肉へ指令が伝達される ・・・「ボールだ打ち返せ!」

⑧ 小脳

指令が実行されているか行動にずれがないかなどをチェック

⑨ 脊髄

運動神経から筋肉へ命令を伝達する・・・「ボールを打ち返せとのことです!!」

⑩ 筋肉

実行!! ・・・「打つ!!!!」

運動のメカニズムを順番に説明するとこうなります(笑)

こんなことが、自然と人間の脳では行われているんです。

スムーズな運動

上で説明しましたが、

運動を行う時には、いくつものの経路を介して行われます。

子供にとっては、経験のない事が多いので初めての刺激です。

最初は、上手くできないことは仕方のない事です。

でも、

数回繰り返すだけでビックリするぐらいスムーズにできるようになります!

刺激に対して、反応し、伝達や動きを修正することで、

神経回路の経路や近道ができることにより、

動作の命令が素早く伝わるようになり、

複雑な運動が反射的に調整されるからです。

これを

動作の反射化(自動化)

と言われています。

大脳皮質と小脳の関係性

動作をスムーズに実行するには、大脳皮質と小脳の働きが密接に関係しています。

大脳皮質は、運動のプログラムを形成

小脳はが運動のコントロールをしています。

小脳の働きが、巧みな運動を可能にしています。

小脳の働きには、

- 平衡感覚

- 運動の調整

- 記憶

- 学習機能

があります。

トレーニングや運動を繰り返すことで、

体が素早く反応するのは、小脳が一連の動作を記憶するからです。

また、

大脳からの指示を受けて、それぞれの筋肉や関節がどのように動けばいいか、

瞬時に判断し指令を出しています。

更に

動きや思考、感覚などにも関して、

予測をしり準備をしたりする機能

もあります。

小脳は、運動の司令塔と言えます。

#606 コーディネーショントレーニングの理論編(NO.13)

2024/01/31

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

コーディネーショントレーニングの理論編(NO.13)

前回のブログでも書きましたが、

コーディネーショントレーニングが必要な時期は、

2歳から13歳

の時期です。

※13歳以上になっても向上します。

遊びの中でのトレーニングが大事だと書きましたが、

遊びだけでは足らない部分があります。

コーディネーショントレーニングは、

★一般コーディネーショントレーニング

(幅広く様々な運動を経験させる)

★専門コーディネーショントレーニング

(スポーツにより特化)

があります。

発育段階で、使い方は変わってきます。

年齢別コーディネーショントレーニングの考え方

例えば、

2歳から7歳

運動の基礎作りを習得していくので

【一般コーディネーショントレーニング】

8歳から10歳

様々なスポーツに必要となる巧みな動きを習得していくので

【一般コーディネーショントレーニング】

と

【専門コーディネーショントレーニング】

を組み合わせが必要です。

11歳から13歳

各スポーツの特性に合わせた脳一体の情報処理システムが発達しているので

【専門コーディネーショントレーニング】

を多く取り入れます。

スポーツの選択

発育段階に応じて、段階的に行うのが良いとされています。

下の例は、理想です。

【未就学児】

専門種目を選ぶより、多くの運動を遊びを通じて経験させる

【小学生】

二種目以上のスポーツに触れさせる

【中学校】

専門スポーツを選択

【高校生】

あらゆるポジションを経験

【大学生】

ポジション別のより、専門職としてのトレーニング

です。

コーディネーショントレーニングとスポーツの関係

コーディネーショントレーニングは、全ての運動の基礎となり、

あらゆる運動と繋がっています。

それぞれの運動を7つの能力に分解し、それぞれの能力を鍛えていくことで

運動能力は上がっていきます!

※7つの能力についてはコーディネーショントレーニング②

のブログを読んでください。

野球の動きを分解

野球には

①打つ

②捕る

③投げる

があります。

※走るとかもありますが、今回は置いておきます。

野球 = 打つ+捕る+投げる

各動作でどのような能力が使われるのか?

①打つ = 識別+連結+定位

②捕る = 反応+変換+連結

③投げる = 識別+連結+リズム

となります。

各動作の能力を上げるプログラムは?

①打つ (識別+連結+定位) = ラケットドリブル

②捕る (反応+変換+連結) = お手玉

③投げる(識別+連結+リズム)= 輪投げ

それぞれのプログラムをしていると他のスポーツに繋がるのか?

①ラケットドリブル = テニス

②お手玉 = バレーボール

③輪投げ = バスケットボール

野球を上手くなるために運動していたら、

テニス、バレーボール、バスケットもうまくなっていく可能性があります。

これが、コーディネーショントレーニングの最大の特徴となります。

一つ一つの動きを分解し、子供たちの

体 と 脳

に様々な経験値を与えてあげましょう!!

#605 ゴールデンエイジについて

2024/01/29

こんばんは😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

ゴールデンエイジについて(NO.14)

ゴールデンエイジということを聞いたことありますか?

個人差はありますが、

9歳から12歳頃

と言われています。

運動神経を良くする時期と言われています。

この頃は、

神経系の発達がほぼ完成していくるころです。

【即座の習得】

新しい運動経路を素早く把握し習得することや、多様な条件に対してうまく

適用する運動系の能力を言います。

プレ・ゴールデンエイジ

「ゴールデンエイジの時期に運動を始めればいい!」

「専門的な運動を始めるには、この時期がいい!」

と思われがちですが、

ゴールデンエイジの前段階

【プレ・ゴールデンエイジ】の時期の過ごし方が重要となります。

プレ・ゴールデンエイジとは、

5歳から8歳の時期で神経系の発達が凄く、様々な神経回路が形成されるます。

つまり、

運動能力の基礎が出来上がる時期です😁

この時期で大切なことは、

体で覚える(小脳で記憶する)ために必要な刺激を送ることです。

大雑把でいいので多種多様な経験を子供に積ませることが大切です。

また、集中力が続かない時期でもあるのですが、

この行動はあらゆる刺激を求めて、多方面に興味を示しているからです。

『じゃ、プレ・ゴールデンエイジの時になにをすればいいの?』

それは、

【遊びを通した運動】です。

子供たちにとって、運動は遊びです。

公園での走り回る遊びや友達とのボールゲームは、楽しみながら基本的なモータースキルや

コミュニケーション能力を向上させます。

遊びを通しての運動は、

子供たちが自然な形で健康な生活習慣を身につける助けとなります。

モータースキルとは

身体の運動機能や協調性を含む広範な能力の総称です。

具体的には、筋肉や神経系を使用して物理的な動作を行う能力を言います。

日常生活やスポーツなど、さまざまな活動で重要な役割を果たします。

大きく2つに分類されます。

大規模な運動スキル(Gross Motor Skills)

身体の大きな筋肉群を動員する動作に関連しています。

これには歩行、走行、跳躍、ボールを投げるなどが含まれます。

これらのスキルは基本的な日常生活の活動において重要であり、運動能力全体の基盤を形成します。

微細な運動スキル(Fine Motor Skills)

細かな筋肉を制御して細かい動作を行う能力に関連しています。

例えば、指先の巧妙な操作、筆記、ボタンを留める、小さな物体をつかむなどが含まれます。

これらのスキルは、精密で細やかな作業に必要であり、認知機能とも密接に関連しています。

特に子供の成長段階で重要であり、適切な発達を促進するために運動の様々な形式を取り入れることが勧められています。

これには、体力向上、協調性、柔軟性の向上が含まれ、総合的な健康と運動能力を発展させるのに役立ちます。

チームスポーツの経験12歳までに、チームスポーツの経験を積むことは、協力心やリーダーシップ、コミュニケーションスキルを養います。

サッカーやバスケットボール、野球などのチームスポーツは、単なる運動だけでなく

、協力と連携の大切さを学ぶ良い機会となります。

注意することは、

「勝つこと」をメインとしないことです。

結論として

子供の時期は、遊びを通して体を動かすことを楽しめる環境を作ってあげることが大事です!!

遊びの中で、子供たちは様々な経験を体(脳)に覚えさせます。

伸びしろしかない時期です。

ボール遊び、追いかけっこ、うんてい、ジャングルジムなどなど

色々な経験をさせてあげてください。

専門的なスポーツを決めるのは、12歳を越えてからでも大丈夫です。

#604 コーディネーショントレーニング②

2024/01/18

おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

コーディネーショントレーニング②

前回のブログで

子供のコーディネーショントレーニングの重要性について書きました。

読まれていない方は、読んでみてください。

今回は、コーディネーショントレーニング内容を詳しく説明します。

コーディネーショントレーニングの始まり

コーディネーショントレーニングは、

1960年代に旧東ドイツで研究が始まりました。

75年から85年頃に各競技の連盟がプログラムの開発に取り組みだしました。

※現在も研究と実践は続けられています。

基本となる7つの要素

- リズム能力

- バランス能力

- 連結能力

- 反応能力

- 変換能力

- 定位能力

- 識別能力

です。

専門的な技術を覚えるにあたっての前段階の動き作りと深く関わっています。

コーディネーショントレーニングの位置づけ

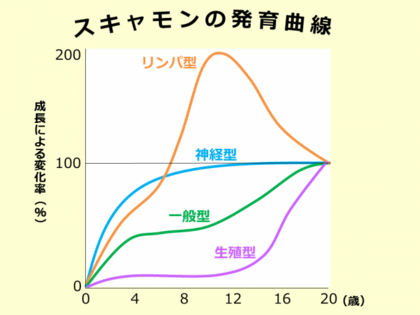

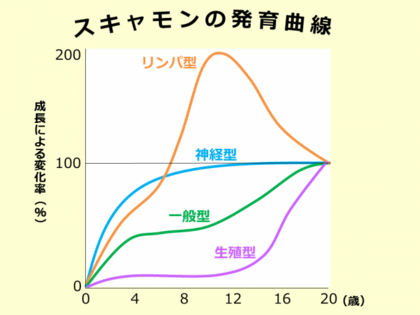

5歳か前後から急激に神経の発達していきます。

※スキャモンの発育曲線より

早い時期から専門種目を取り入れると急激に上達することは明らかです。

大きな落とし穴!!

早い時期から専門種目を行えば技術的には非常に高い能力を身に付けますが、

心と体の発育が追い付いていない分、

思春期をむかえるころに燃え尽き症候群に陥ったり、怪我をすることが多くなります。そこで、

発育段階で身に付ける

基礎的・普遍的運動とスポーツなどの専門種目の間に

コーディネーショントレーニング

を取り入れることが大切です!!

”遊び”を通して、様々な運動経験することで

変幻自在に身体を操作するできるようになり、

将来あらゆるスポーツに適応でき様になります。

動きづくりにかかわる要因(グラントラット)

トレーニングは、

- 可動性を高めるストレッチ(スタティック、ダイナミック、バリスティック、ファンクショナル)

- エネルギー系(レジスタンス、有酸素系)

を中心でした。

これだけでは、合理的な運動は不可能に近いとされてきています。

合理的な運動を可能にするため、

脳神経系を刺激する

コンディショニングトレーニング

を取り入れることが大切となってきています。

7つの能力

①リズム能力

目や耳からの情報を動きによって表現することを可能にする

(マネッコ能力)

動きのリズムの現実化を可能にします。

②バランス能力

全身のバランスを保つことだけでなく、崩れた姿勢を素早く立て直すことを可能にします。

③連結能力

関節や筋肉の動きをタイミングよく無駄なく同調させることを可能にします。

④反応能力

合図を素早く察知し、適時にそして適切な速度によって、合図に対して正確な対応動作を可能にします。

⑤変換能力

急に状況が変わり、違う動きをしなければならないとき、条件にあった動作を素早く切り替えを可能にします。

⑥定位能力

決められた場所や動いている味方・相手・ボールなどを関連付けて、動きの変化を調整することを可能にします。

⑦識別能力

手や足、頭部の動きを微調整する際の視覚との関係を高め、ボールやラケットなどの用具操作を精密に行うことを可能にします。

この7つの能力を上げるためには、様々な動きを体に経験させることが重要です。

”遊び”を通して、子供たちはこの能力を自然と育てることができます。

できるだけ多くの刺激を子供のころの経験させて、能力を上げていきましょう!!

#603 子供の未来を輝かせるコーディネーショントレーニング

2024/01/18おはようございます😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

子供の未来を輝かせるコーディネーショントレーニング

子供たちの成長において、運動能力は極めて重要です。

その中でも特に注目すべきなのが、コーディネーショントレーニングです。

このトレーニングは、子供たちのバランス感覚、柔軟性、身体の制御を向上させ、

スポーツや日常生活におけるパフォーマンス向上に関係します。

今回は、なぜコーディネーショントレーニングが子供の成長にとって不可欠であるのか、

そして効果的な方法についてお話しします😄

1. コーディネーショントレーニングの基本

コーディネーショントレーニングは、複数の筋肉や神経系を協調させ、

効果的な動きを可能にするトレーニングです。

子供たちの神経系や筋肉が発達する過程で、このトレーニングを取り入れることで、

身体の制御能力が向上し、怪我のリスクが低減します。

基本的なコーディネーショントレーニングには、以下の要素があります。

バランスの向上

バランス感覚を高めるために、片足立ちや不安定な台の上での動作を取り入れることが重要です。

これにより、子供たちは地面の感触や身体の位置をより正確に認識できるようになります。

反射神経の向上

素早い動作や意外な刺激に対する反応は、スポーツや日常生活において重要です。

コーディネーショントレーニングは、反射神経を鍛え、子供たちが素早く適切な反応をする能力を向上させます。

身体の柔軟性向上

柔軟な身体は怪我の予防につながります。

ストレッチや関節の可動域を広げるトレーニングは、柔軟性を高め、身体の柔軟性向上します。

2. 成長期の子供における特別な考慮

子供たちの成長には個々の差異があります。

したがって、コーディネーショントレーニングを導入する際には以下の点に注意することが大切です。

適切な難易度の選定

トレーニングの難易度は子供の発達段階に合わせて調整する必要があります。

基本的な動作から徐々に難易度を上げ、子供たちが適切なペースで成長できるようにサポートしましょう。

遊びを取り入れる

子供たちは遊びを通じて最も体の経験値を増やします!

コーディネーショントレーニングもゲームや楽しいアクティビティを取り入れ、

子供たちが自然な形でトレーニングに取り組むよう促しましょう。

トレーニングの一環としてのスポーツ

コーディネーショントレーニングはスポーツの一環としても取り入れられます。

色々なスポーツを経験させて、必要なコーディネーションを強化することで、

子供たちはより効果的にスキルを向上させることができます。

3. コーディネーショントレーニングの効果

コーディネーショントレーニングが子供たちの運動能力向上に与えます😄

学習能力の向上

コーディネーショントレーニングは脳と身体の連携を高め、学習能力を向上させます。

これは学校の学習や新しいスキルの習得にもプラスに働きます。

自己信頼心の構築

成功体験を通じて得た達成感は、子供たちの自己信頼心を向上させます。

コーディネーショントレーニングにおいては、難しい動作や挑戦的な課題に取り組むことで、

自信を育むことができます。

怪我の予防

コーディネーショントレーニングは筋肉や関節の強化に寄与し、怪我のリスクを低減します。子供たちが健康的な身体を維持することは、将来のスポーツや活動においても重要です。

可能性を広げる!

運動神経は、遺伝的な要素と環境に影響されると言われています。

「自分の子供だから、運動が苦手」という分けではありません。

一部の遺伝子は、筋肉の構造や神経の発達に直接影響を与える可能性があります。

また、遺伝的な傾向は反射速度や協調運動、運動パフォーマンスにも影響を与える可能性があります。

しかし、環境もまた運動神経に影響を与えます。運動経験、運動訓練、生活習慣、栄養などが運動神経の発達に寄与します。

特に成長期の子供たちは、積極的な運動や多様な運動体験を通じて、運動神経の発達を促進することが重要です。

小学生、中学生の時期にどれだけの身体に刺激を与えることは、重要です。

環境や経験で子供の可能性は広がるので、沢山経験させていきましょう😄

#602 2024年ライセンス講座日程

2024/01/17

こんにちは😄

体幹マスタートレーナーのガッキーです😁

ブログをお読みいただきありがとうございます😌

2024年ライセンス講座日程

前回のブログで

「KOBA式体感☆バランストレーニング」について書きました。

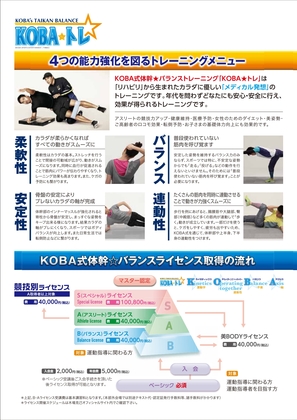

KOBA式体感☆バランストレーニングは、ライセンス制度があります。

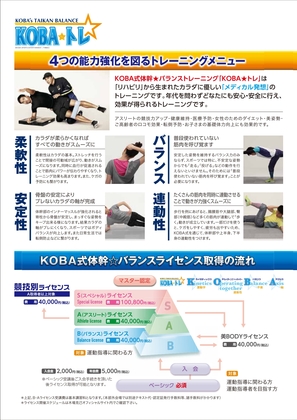

- ベーシック(体験) 3時間

- Bライセンス(バランス) 2日間

- Aライセンス(アスリート) 2日間

- Sライセンス(スペシャル) 2日間

です。

※競技別ライセンスなどもあります(本部主催)

基礎から学ぶ

KOBA式体感☆バランストレーニングは、

トップアスリートが実際に実践しているトレーニングメソッドです。

「トップアスリートがなぜこのメソッドを実践しているのか?」

そのわけをベーシック講習会から学んでいきます。

ただ、トレーニングのメニューを学ぶのではありません。

4つの能力を向上させる内容を基礎から学ぶことができます。

当スタジオで受講できるライセンス講座

- ベーシック

- Bライセンス

- Aライセンス

この3講座を受講することができます。

2024年の各講座の日程は下記の通りです。

【ベーシック講習会】

- 2月3日(土)13:00~16:00

- 4月6日(土)13:00~16:00

- 6月1日(土)13:00~16:00

- 8月3日(土)13:00~16:00

- 10月5日(土)13:00~16:00

【Bライセンス講習会】(対象:ベーシック講習会受講者)

3月30日(土)13:00~19:00

31日(日)10:00~19:00

5月25日(土)13:00~19:00

26日(日)10:00~19:007月27日(土)13:00~19:00

28日(日)10:00~19:007月27日(土)13:00~19:00

28日(日)10:00~19:00

【Aライセンス講習会】(対象:Bライセンス合格者)

- 9月28日(土)13:00~19:00

29日(日)10:00~19:00

となっています。

こんな方におススメ!!

ライセンス講習会は、こんな方におススメです!!

- 指導者の方

- トレーナーの方

- トレーナーを目指している方

です。

ベーシック講習会の受講資格は、特にありません。

Bライセンスは、ベーシック講習会を受講後、協会に入会した方が対象です。

Aライセンスは、Bライセンス講習会を受講し、筆記、実技試験合格したとなります。

ご質問、お問い合わせはお気軽に

ライセンスに限らず、トレーニング体験などはお気軽にご連絡ください。

通軸コンディショニングで未知の世界へ!!

通軸コンディショニングで未知の世界へ!!